Love does not consist in gazing at each other, but in looking together in the same direction.

-Antoine de Saint-Exupéry-

Love does not consist in gazing at each other, but in looking together in the same direction.

-Antoine de Saint-Exupéry-

分け合えない物ばかりだ。だから、そこに置いておこう。いつでも分け合えるように。

Episode Ⅱ

"ドッグ・タン"は腹を空かせている。

彼にとってのご馳走は、美しい宝石たち。まるで値段がそのまま満腹度に換算されるかのように、美しく貴重で高価な石が大好物だった。味の問題ではない、とドッグ・タンは言っていた。

昨日の朝は水晶を食べた。

淡いパープルにほんのり色付いた紫水晶、針鉄鉱のインクルージョンがピリリとスパイスを効かせている。つやっとした舌触りが上品だが、これを思い切り、音を立てて噛み砕くのが心地よい。

ドッグ・タンはその昔、レストランで食べたアメシストの味が忘れられないと話していた。

新鮮な紫水晶が目の前で炎に巻かれ、びっくりしている間に皿に盛られた宝石たちは、アメシストパープルからキャラメルやレモンイエローに色を変えていた。色が違えば味も違うんだそうで、風味が増して、余熱の残った石というのもまたとても美味しかったそうだ。

フィールドワーカーと一緒に住みはじめてからはめっきり遠出する事もなくなり、久しく美味しい石を食べていない気がする。

勝手にストックを食べるのは止めてよ、勘定が合わなくなって困るだろ。

さっきから戸棚を開けたり閉めたりと、落ち着かないなと思っていたら、眉間にシワを寄せたフィールドワーカーが言い掛かりをつけてきた。

食べる用に集めておいた分だ、問題ない。

でも、空っぽのケースにラベルがついてたよ!石はドッグ・タンしか食べないんだから、君しかいないだろ。

ちゃんと戸棚を別けてあるだろ、フィールドワーカー。そっちは背が届かない。

指差す戸棚とドッグ・タンの背丈を見比べ、フィールドワーカーはすこし申し訳なさそうな顔をした。

しかしそれで引き下がる様子はなかった。

じゃあ誰が食べたっていうのさ?

決めてかかってくるな。あんまり失礼を言うと、喰ってしまうぞ。

フィールドワーカーをなだめるより、失くなった石を探す方が簡単そうだ。

ドッグ・タンはまるで"イヌ"のように、戸棚やラベル、壁や床に顔を近づけ匂いを探った。

鼻の穴は見当たらないが、ずらりと並んだ歯が光る大きな口の穴があいているのはすぐ分かる。やわらかそうな毛並みをゆったりと撫でてみたい、などという気をすっかり削いでしまうほどには、怖ろしい顔と言える。

空のケースに味が残っているが…これじゃ、分からないな。

お皿を舐めるなんてお行儀が悪いよ。

小さな竜の不機嫌など、ドッグ・タンはこれっぽっちも気に掛けない。

ラベルには、なんて?

え〜と…ざくろ、あな??

フィールドワーカーが疑問符をつけて読み上げた。

そこには確かに、

[柘榴穴]

ざくろあな、

…石ではなくて、穴?

ラベルにはたくさんの訂正線やメモが書込まれ、それは裏側にまでびっしりだった。これではラベルの役割を成していない。記号や数字があちこちに記され、矢印が伸ばされ、文字は勝手な略字や図形に置き換えられ、さっぱり読み解くことができなかった。

唯一、丁寧だったのは、採取場所の塗りつぶしだった。誰かが意図的に隠したようなのだ。

こんな下手な字は見たことない!これはボクが採取した石じゃなかったみたいだけど…もしかしてこれ、ドッグ・タンの字?

字は書けない。

フィールドワーカーの興味はすっかりラベルの謎に向いていた。

フィールドワーカーが頭をひねり、これがどうやら"地図"になっているという事がわかった。

矢印を逆にたどった最初の点は、この家を示していた。下手な字だと思っていた線は、家から見える北の山脈のシルエットをなぞっていて、それに気付いてしまえば、他の図形が何を表しているのかもすらすらと読み解けた。フィールドワーカーとドッグ・タンがいつもうろうろしている、野山や川、峡谷、崖や洞窟、それをつなぐ小道が細かく書き込まれている。

このラベルを書いたのは誰か、見当がついた。

おじいちゃんのだ…!

ラベルのルールを守らないラベル、それはフィールドワーカーの祖父が書き残した"地図"だった。

今から行ってみるか?

辺りはほんのり肌寒く、陽が傾きはじめていた。

しかし二人にとっては歩き慣れた庭のようなもの。

"柘榴穴"を示す地図と、空のケースと、新しいラベルを持って、いざ出発!と家を出た。

フィールドワーカーの祖父は賢くて優しい竜だった。

そして、今歩いているこの土地は、北の山並みも、東の渓流も、南の花畑も、西の岬まですべて祖父のものだった。祖父は広い庭の隅々まで"散策"し、たくさんの本を書きのこしたそうだ。それは世界中で親しまれる百科事典になった。

しかしフィールドワーカーに譲られた家には、どうした訳か一冊の本も置かれていなかった。「本に書かれている事はすべて、今まさに、この"庭"で起こっているのだ。」

フィールドワーカーも庭の隅々まで散策し尽くした。特に"鉱物"においては、祖父よりもよく知っているかもしれない。

地図の通りに歩いていくと、矢印の横に記してある数字が"歩数"を表しているのに気づいた。

まだまだ子供だと思っていたが、フィールドワーカーもすっかり大人の背丈になったのだ。祖父と同じ歩幅でずんずん前を往く竜の子を、ドッグ・タンは倍の歩数で追いかけた。

!!

声を上げる間もなく、フィールドワーカーの姿が消え、そのまま音を立てて地面の下に滑り落ちていった。

駆け寄ったドッグ・タンは、背丈のある草の下に隠れた大穴を覗きこんだ。中は重なり合ったたくさんの葉で滑りやすくなっていて、どこに繋がっているのか、フィールドワーカーはこの先にワープしてしまったようだ。

フィールドワーカー!

無事か?上がってこれるか?

返事も、物音もしない。

ドッグ・タンは躊躇なく大穴に滑り込んだ。

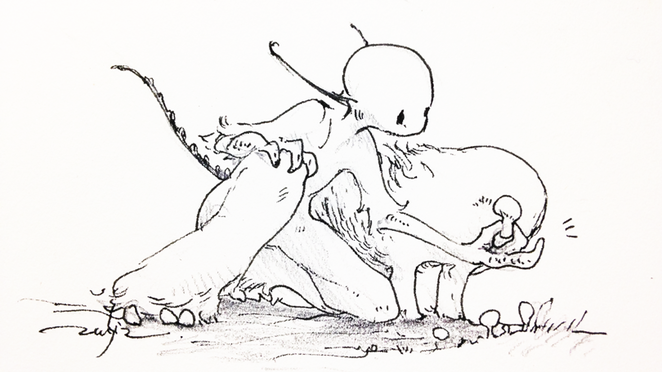

勢いよく滑り下り、ドッグ・タンは天地逆さまでフィールドワーカーに追突した。

ドッグ・タン…ここが"柘榴穴"だ…!

フィールドワーカーの手には、虹のように光るちいさな"柘榴石"の粒があった。

何色にも定まらない、今まさに見える限りの虹。

穴の底は狭い洞で、しりもちを着いた二人分のスペースしかなかったが、すぐ目の前がもう外だった。小山の反対側、峡谷に向かって開けていて、光が遮られることなく"柘榴穴"に射してくる。日は沈んでしまったが、月の光が十分に明るく、柘榴石はフィールドワーカーの手のひらの上だけでなくて、足元にも壁にも天井にも無数に輝いているのがわかった。

まるでぎっしりと実を孕み、熟して割れた柘榴そのものだった。亀裂から世界に産まれ落ちた石たちは、月に向かって瞬き、ミルキーウェイをせがむ赤児だ。

"柘榴穴"はケースに入らないね。

フィールドワーカーはいくつか柘榴石を広い、新しいラベルを書いた。"柘榴穴"のラベルは空のケースと持ち帰ることにした。

分け合えない物ばかりだ。だから、そこに置いておこう。いつでも分け合えるように。

この柘榴石は、特別に美味い!

To be continued