第2幕-14 とある兄の語る事件2

第2幕-14 とある兄の語る事件2

ふいに、ナイトの視線がこちらに向けられた。

ソルはハッとして目を瞬きさせる。

視線が合うと立ち聞きしてしまった後ろめたさを抱き、咄嗟に目を反らした。

ナイトはそのことには気にする素振りもなく、いつもの飄々とした笑みを向けてくる。

じゃあ、俺は仕事に行ってくるからな

こんな時にまで行くのかよ

あんなことを告げられて、彼女だって不安でないはずがない。

『こういう時は側にいるべきだ』と言おうとしたが、ナイトは首を横に振る。

確かにこんな時だけどな。あいつが側にいさせてくれないから、そのかわりにあいつの為に働いてくるんだよ

へぇ、名前の通りの騎士さんだな

まぁな、これは昔からの習慣なんだよ。お前が来るまでは二人きりの兄妹だったし、あの子を護ることは爺様からも言われていたことだしな。これは生きがいみたいなもんさ。

お前が来てからは三人だったな

は? 何を言っているんだか

突然の家族宣言に思わず顔が熱くなる。

彼らと家族だなんて、おこがましい。そんなソルの戸惑いに気付いているのか、ナイトは声を殺して笑った

クックク……じゃ、あいつのこと頼んだぞ。今夜は遅くなるからさ

はいはい

去り行く背中に、ひらひらと手を振った。

遅くなるということは仕事を増やすつもりだろう

頼まれたところで、ソルには何も出来なかった。ナイトのように、養ってやれる力もないのだから。

自分の手のひらを見下ろす。

暴れてばかりの傷だらけの手だ。この手では何もできない。

地下書庫の扉を見据えた。

固く閉ざされた扉は内鍵がかけられている。ここを開く鍵は彼女とナイトが持っていた。ナイトが外出した今、外側から開けることはできない。

つまり、そこが一番安全な場所なのだ。

あの大人たちが近付くことはない。そこに篭っている限り、彼女は安全だと考える。

頭……冷やしてこよう

誰にともなく呟いてから裏口から外に出る。

屋敷の裏口を使うのはソルしかいなかった。その扉が開く音は、地下に響くのだと幼い頃にエルカから聞いている。

扉が開けば、ソルの不在は彼女に伝わっているはずだろう。

自分が居ても頼りにはならないだろうが、不在であることは伝えたかったので、わざと強く扉を閉めた。

屋敷を出たソルはこれからのことを考える。

曇天の空は、暗い気持ちを更に重くさせた。

屋敷前の路地は滅多に人が通らない。

考え事をするのに誰ともすれ違うことのないこの道は好都合な場所だった。

石の壁に寄りかかると冷たい感触が伝わってくる。

この冷たさで頭を冷やすことにした。

(ナイトは仕事をしている、オレは何もしていない……同じ歳なのに……)

ソルは自分とナイトが同じ年齢であることを改めて思い出していた。

自分は何をしているのだろう。

学校にも通わずフラフラしながら大人になってしまった。

(何か、何かをしないと……そうだ、仕事……なんて無理だよな。爺さんに勧められたのに、学校行かなかったから……)

(教養もなければ協調性もない……毎日フラフラ歩いているだけだった……最悪だな)

世間のソルに対する認識は、あまり良いものではなかった。

不良青年に手を差し伸べてくれる都合の良い存在なんて現れやしない。

悩めば悩むほどに、頭が痛くなる。

こめかみを押さえながら空を仰ぐ。

………しんどいな

思わず、声が漏れた。

小さな呟きは、冷たい空気の中に零れ落ちる。

それは本音だった。

正直しんどい。

息をすることも、考えることも、放棄してしまいたかった。

やぁ、悩める青年よ。君は困っているね?

は?

明るいその声に、ソルは振り返る。そこには黒いコートを着た男が立っていた。

この街の人間ではない。

確信はないがそう思う。

上等なコートを着ているような人間が、路地裏を訪れて平民に声をかけることは、この街では有り得ないのだ。

男はソルの警戒心など気付いていないらしく、親しい相手に向けるような笑みを浮かべてきた。

どうだい? 僕は記者をやっている者だが、助手を探していてね。良い稼ぎになると思うよ

胡散臭い記者の助手なんてお断りだよ

良いと思うのだけど。とっても稼げるよ。ところで、君はこの屋敷の子だよね?

この男からは胡散臭さしか感じられなかった。

ソルは男の差し出された手を睨みつけた。

いつから見ていたのだろうか、この男はソルが屋敷から出て来たところを見ていたらしい。そう気が付くと、男に対する不信感が深まった。

だから何だよ

なぜ聞き返してしまったのだろう。

こんな男なんて無視をして歩き去れば良かったのに。

赤の他人の言葉に耳を貸す必要なんてない。会話をするだけで時間の無駄なのだ。走り去れば良かったのだ。

じゃあ……君は、【道具】なの?

え?

何を言われているのかソルには分からなかった。頭の中が、目の前が真っ白になったような気分になる。

この男が言っている言葉が理解できない。

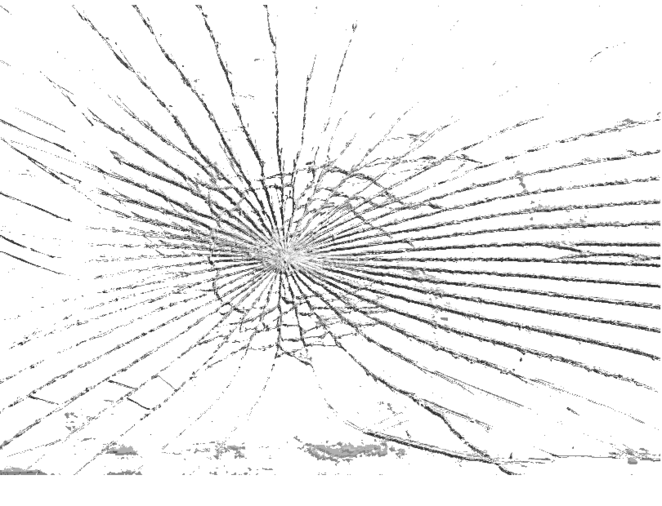

パリンと何かが壊れる音が聞こえた気がする。

ここの夫妻は色々と有名でね。【道具】として子供たちを育てているとか噂話をたくさん聞いている。君たちはお金の為の【道具】だって

それって……ガセネタだろ? オレたちは【道具】なんかじゃないっ!

ソルは怒鳴りながら男の胸倉に掴みかかった。

殴ってしまいたい。

だけど、ソルの手はガタガタと震えて思うように力が入らなかった。

おかしい、【道具】という単語を聞いただけで、ザワザワとした何かが全身を撫でる。ソルは、この気持ち悪さから逃げたかった。

【道具】という単語を振り払うように頭を大きく振る。

やっぱりガセか………って、ちょっと君?!

くそっ

ソルは男を突き飛ばして、走り出していた。

見知らぬ男の戯言を鵜呑みにしたくはなかった。しかし、頭の中でその単語がグルグルと回る。

これ以上、男の戯言に耳を貸したくなかった。

その言葉を聞きたくなかった。それなのに、その言葉はソルの頭にしっかりと固定されて離れてくれない。

君たちはお金の為の【道具】だって

(【道具】だと、あいつらそんなことを……)

これから、どうすれば良いのかわからなくなった。

(【道具】なんかじゃないってことを、証明してやるよ)

怒りを何処に向ければ良いのか考えた

(気に入らない)

頭の中を真っ黒に染めながら、ソルは当てもなく走り出していた。