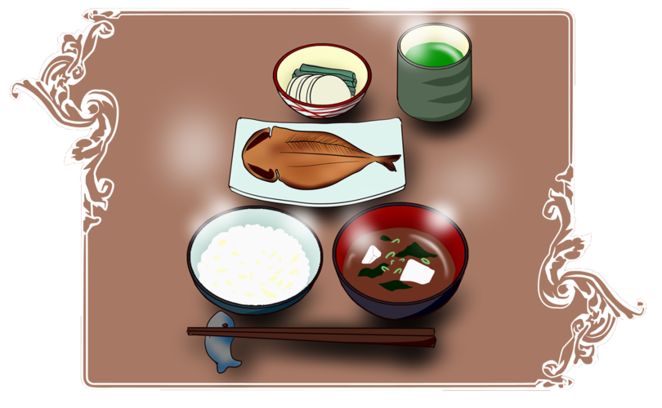

食卓にはいつもどおりの

朝食が置かれている。

一年三百六十五日

メニューが変わらないのは

「朝食といえばこれ」

と一種類だけしか

教えなかった灯里の怠慢なのか

食えるだけで喜んでいた自分を見て

「鯵の干物が好物」

という認識を抱いたが故の

好意としてのそれなのか

まぁ、それはさておき。

・・・

紫季はいないようだ。

立ち上る湯気からして

つい今しがたまでは

此処にいたと推測できるのだが。

当然のように灯里もいないが

彼の場合、自分と同時刻に

食卓にいるほうがまれだ。

あのさ、もしよかったら俺が

灯里がいない今後のことを

ふたりで話しているのだろうか。

疎外感は感じるが

自分が来るまでは

ふたりきりだったわけだし

自分がいれば言えないことも

あるだろう。

そう、思っていたけれど。

……遅くね?

あらかた平らげてしまっても

彼らは姿を見せない。

まぁ……保護者(俺)同伴で出頭する気なんてないだろうけど……ん?

そう言えば俺、いつの間に帰って来たんだ?

そうだ。

あの時、鐘が聞こえた。

一時五分。

定時からきっかり五分遅れて

鳴る鐘が。

今まであの鐘は

別の十一月六日に飛ばされる

予兆のようなもので。

今って、いつだ!?

慌てて席を立ち、

晴紘は

新聞を手繰り寄せる。

十一月、六日

いや、この新聞が今日のものとは、

でも

あの鐘は

撫子を巻き込んで止まった

あの日以降

一度たりとも

鳴ることはなかったはずで。

それがなぜ鳴る?

なぜ鳴った?

今は

あの日の続きなのか?

灯里!? 紫季!?

晴紘は食堂を飛び出した。

部屋にはいない。

工房にもいない。

そうだ。靴は

靴が残っていれば

外には出ていない。

だが

ある

靴は残っている。

紫季の分もある。

あとは

時計塔。

いるのか? 灯里! 紫季!

歯車は止まっている。

静寂の中を

自分の声だけが抜けていく。

そう。止まってるんだ

鳴るはずがないんだ