暗いままの門燈を見上げ、

晴紘は門をくぐった。

靴底で玉砂利が鳴る。

一歩

また一歩。

何かに祈るような気持ちで

晴紘は足を進める。

古びた扉の横に呼び鈴は無い。

硝子窓の向こうに

誰かがひそんでいる様子も無い。

取っ手に手をかける。

深呼吸をして、力を込める。

何の抵抗も無く、扉は開いた。

……ただいま

呼びかけるには

小さかったかもしれない。

廊下の先からは

誰も出てくる気配は無い。

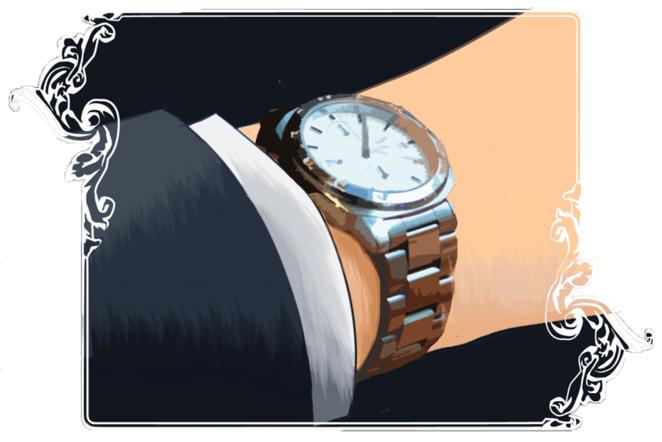

腕時計を見る。

一時五分。

そう言えば、

何時に帰ると

紫季に言っておいただろうか。

言わなかったかもしれない。

遥か過去になってしまった今朝のことなど

もう覚えてはいない。

きっと連絡もしてこない居候に

愛想をつかして

先に休んでしまったのだろう。

それにしたって、

森園邸は

時計塔まで付いた

和洋折衷の奇妙な造りの家だが、

建物自体は決して小さくない。

こんな家に非力な娘と、

これまた非力そうな青年の二人暮らし。

何かあってからでは遅い。

俺に期待してるわけじゃないよな

たとえ警察の人間が

間借りしていると言っても、

日中はいないし、帰宅も遅い。

取り立てて屈強なわけでもない。

番犬代わりになどならないことは

彼らだって知っているだろうに。

……ったく、こんな時間に鍵もかけないなんて不用心な

かけられてしまっても困るのだが

そこは置いておく。

それにしても不用心だ。

都心のほうから

不審者が流れてくることだって――

不審者

……それは

灯里

かもしれない

けれど