何処かで梟が鳴いている。

昼間はかんかんと太陽が出る毎日でも、森の夜はひんやりと肌寒い。

何処かで梟が鳴いている。

昼間はかんかんと太陽が出る毎日でも、森の夜はひんやりと肌寒い。

日中狩りで得た獲物の皮をなめし、肉を火にかける。

この山に入って、サキは初めてイノシシを仕留めた。今晩はご馳走だ。

いい香り!

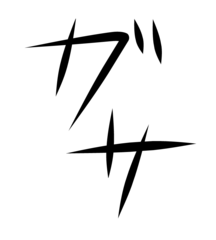

♪♪♪

ルルはじゅうじゅうと肉が焼けていくさまを見つめて楽しそうにしている。しかし、ルル自身は全く食べない。

水をたくさん飲んで、お日様の下で駆け回る。ルルにはそれが何よりもの栄養のようだ。手紙に書いて会った通りだった。

まるで人間離れしている存在のルルを、サキは山の神様の試練と関係のあるものではないかと勘ぐっていた。

しかし、詳細は何も分からない。ルルは言葉を話せないのだ。

ただ、容姿も言動も可愛らしくて、日々愛おしくなっていくことだけは事実だった。

るーるるー♪

ご機嫌ね、ルル

ふと耳に届いた物音に、サキは思わず立ち上がった。ルルを抱き上げ、全身の神経を尖らせる。

獣!

瞬き一つせずに、身を強張らせて周囲を警戒する。

何かが動く気配はない。

不意に、胸元で抱き締めていたルルがもぞもぞと動いた。

だいじょぶよー

え?

ルルの言葉に、サキは息を呑んだ。

ルルが、しゃべった。

これまで、意味のある言葉など一つも話しはしなかったのに。

ルル、サキといるよー

思わず開いた口が塞がらない。

だが、ルルが自分の名前を呼んだそのときに、言葉にできない温もりが一気に胸に押し寄せた。

ルル、おしゃべりできるようになったのね!

意味のない返事しか帰ってこなくても、毎日話しかけていたのが効いたのかもしれない。いや、そんなことはどうでもいい。

ルルが言葉を話してくれた。それだけで、嬉しい。

ルル、サキのこと、すきよー

ありがとう、ルル

獣の気配が消える。

肉が焼けてきた。そろそろ食事にしよう。

まだ何ヶ月も続いていくこの生活。

案外、悪くないのかもしれなかった。