怪我が完治したころ、アベルは私の手を引いてオペラ・コミック座へ足を運んだ。

昼間に堂々と歩くアベル。行き交う自転車をすいすいと掻い潜るなか、わたしはアベルが人形だと皆にバレて大騒ぎにならないか心配だった。しかし――。

ちょっとした快気祝いだ

それに前、行く約束をしてたしな

怪我が完治したころ、アベルは私の手を引いてオペラ・コミック座へ足を運んだ。

昼間に堂々と歩くアベル。行き交う自転車をすいすいと掻い潜るなか、わたしはアベルが人形だと皆にバレて大騒ぎにならないか心配だった。しかし――。

大丈夫だ。”視よう”とする者以外、俺は一見人間にしか見えないんだ

襟を立て、首元の接合部分を隠しながらアベルは得意気に言った。

確かに周りの人びとは自分と、その愛する人しか視えていないよう。自分と他者を違う世界の存在だと割り切っているようだ。

それって少し……寂しいね

わたしの独り言を拾ったアベルは、ふと立ち止まった。わたしはそれに気づかず、アベルの肩に見事顔をぶつける。

寂しいだって? そんなことはない。見つけてくれる奴がいる限り

オペラ・コミック座はまだ補助金を貰えてるんだって?

『テアトル・イタリアン』と『テアトル・リリック座』は補助金カットされたっていうのに

でも、オペラ・コミック座ですらたんまりと24万フランもらってたのに、今となっちゃあ10万フランだ。

ブルジョワジーから愛される『オペラ座』と、庶民から愛される『オペラ・コミック座』。やっぱり待遇が違うもんだ

列にならんで座っていると、前方からそんな会話が聞こえてきた。世の情勢に詳しくなかったわたしは耳をそばだてて聞き入っていた。

まあ、まだいい方だ。

ドイツに負けてから、オペラ自体がなくなるんじゃないかって思ってたわけだし。

71年にオペラ座の本拠地、サル・ル・ペルティエが火災になった時には全ての終わりかと思ったぜ

まあな。

75年にちょうどパレ・ガルニエ(※)が完成して引き継がれたのは幸運だったな。

オペラ通には今までにない慈雨のような救いだ

※今のオペラ座の本拠地

1875年、つまり3年前にオペラ座の開催する劇場が移ったと聞いた。

どうやら、新劇場はガルニエという人が設計したらしい。この新オペラの内臓構造は迷宮のようで、責任者に渡した鍵束には2000本近い鍵がぶらさがっていたと聞き、腰を抜かした。

どうした、アリシア。

お前、ごってごてに装飾された魔宮ことオペラ座で演じてみたいのか?

先程から、朝買いたてでほかほかのバゲットをちぎっているアベル。ちぎった一欠片を無理矢理わたしの口に押し詰めた。

もごっ……あ、えっと、そりゃ、夢見てしまうわ。もちろん、今のわたしには手の届かない世界だけど……

新オペラ座のブロンズの丸屋根には、金色に光り輝く太陽神アポロンが君臨しているらしい。ちっぽけに地をはう人間のわたしが手を仰いでも、到底届きそうになかった。

ふぅん。みーんなそう言うんだよな。手を伸ばす前から

アベルはそう言うと、乱暴に残りのバゲットをわたしの口に押しこめ、進みだした列にそって歩いていった。

席につき、隣に座るアベルを窺い見る。せっかく久しぶりに来たオペラ・コミック座なのに、アベルの機嫌ばかり気にしてしまうとは自分でも情けないと思う。

しかしアベルはもう先程のことに尾を引いている様子はなく、一色刷りの演目を眺めていた。

『トリスタンとイゾルデ』だとよ

やがて、前奏曲が始まった。序曲とは違い、前奏曲は複数曲なのだ。

これはアイルランド王女、イゾルデと騎士トリスタンの話だ。

王女イゾルデはトリスタンを憎んでいた。それは以前、イゾルデの婚約者をトリスタンに殺されたからだ。

ところが仰天。イゾルデがトリスタンに毒入りの杯を勧めるも、それは侍女がすり替えた愛の薬だったのだ。互いにそれを飲んでしまい、死のかわりに秘薬の力で恋に落ちてしまう二人。

王女イゾルデの嫁ぎ先、イングランドのマルケ王はその裏切りを知り、嘆くモノローグが入る。

密告者のせいで、トリスタンは瀕死の状態になり、観衆もつられて息を飲む。イゾルデの腕の中で力尽きたトリスタン、嘆き悲しむイゾルデ。王が愛の秘薬のせいでこうなったと知って二人を許すも、時は既に遅し。

《波うつ潮(うしお)の中に、

高鳴る響きの中に。

世界の息の

かよう万有(すべて)の中に、

おぼれ、沈んで、われを忘れる、

おお、この上ないよろこび!》

イゾルデはそう謳うと、トリスタンの死体の上に倒れかかった。そして静かに幕は降りた。

観衆は大きな感動と忘我によって、魂が抜けたような表情をしていた。しかしすぐに拍手喝采。わたしもつられて手を叩くが、やはりどこか心の奥底にまでは響いていないようだった。

それはやはり、わたしの中ではセレスティーヌの演じたカルメンがずっと息づいているからだろう。誰がなんと言おうと、わたしにはそれが不朽の名作だったのだ。

出て行く観客が劇の解釈を話し合う中、一人のつぶやきが耳に入る。

だけど俺はやっぱり、金のプリマが演じた『カルメン』が良かったね

はっとして声主を見つけようとするが、誰が言ったかは結局分からずじまいだった。

流石はワーグナー。音楽も台本も自分でつくったとなると――アリシア?

え、あ、なんでもない……あの、帰りに寄りたいところがあるの

はぁ?

アベルの裾を引っ張り、オペラ通りを目指して足を急かした。

太陽が地平線を燃え尽くす前に、目的地に辿りつくように。

粗末な屋根裏部屋。人づてに聞いたその場所は、わたしの住んでいる屋根裏部屋とどこか似通っていた。ノックをすると、弱々しい返答が扉の隙間から漏れる。

だあれ?

わたしです。アリシア・バレです

わたしの名前を聞くと、声主は震え声で叫んだ。

ごめんなさい……でも、お願い。帰ってちょうだい!

む、無理です。わたしの話を聞いてください……セレスティーヌさん

すると、束の間の静寂。

アベルはいるの?

と尋ねられ、「はい」と答えると、「貴方だけなら、入っていいわ」とわたしだけ入室を許可された。

アベル、どうする?

俺は外で待ってる。勝手にしろ

部屋の中は蜘蛛の巣だらけだった。

今にも抜けそうな床の上を、鼠が横切る。

窓辺の薄黄色のベッドには、上半身を起こしたセレスティーヌさんがいて、震えながらこちらを見ていた。

惨めって? いい気味だって、思っているでしょう?

あまりにも想像のつかなかった言葉に、わたしは

え?

と間抜けな声を出してしまった。

私は……ッ、あの時、死んでいたかったの!

ガラスとともに砕け散って、アベルの心も砕いて、最高のフィナーレを迎えたかった……。

夕暮れの空より紅い血で、アベルの蒼眼を塗りつぶしたかったのに、なのに……なんで助けたのよ

憎悪のこもった瞳に、震え上がる。

ああ、この人は本当に死ぬ予定だったんだ。

夢のなかであの女性二人にも言われたことだけど、わたしはこの手でこの女性の人生を狂わせてしまったんだと痛感した。

でも、死が救いだとわたしは思えなかった。もちろんこれはわたしのエゴだって分かっているけれども。

憎しみを抱いて死んでも、ずっと悲しむだけです。死んでからも、ずっと

ふと、死んでも憎悪に苦しんでいた怨霊のシモンさんを思い出した。彼は本当に気の毒だった。できることなら、生きているうちに真相を知って幸せになってほしかった。

貴方の死は、悲劇で終わるはずはないんです。金のプリマは、太陽の光に愛されて、喜劇に終わるんです

……なにを根拠に、そんな。

私は喉の病気で、もう大きな声を出せないの。歌えないのよ……

確かに、もう劇場で歌うことは難しいかもしれません。

けど、聴衆はまだ沢山パリにいます。――わたし、とか。

また貴方の歌が聴きたいんです。わたしの人生に光を与えてくれた、貴方には――

瞼を閉じると、今でも鮮明にあの時の光景が劇のように上映される。

【あのお月様のように真っ暗な闇の中でも自分から光を燈せるようにならないといけないの】

まだ光を燈していてほしいんです。

一人で難しい時もあるでしょうから、その時はわたしが光を分け与えます。

あの時のお礼をお返しできていませんから、し、死なせません

セレスティーヌさんの両手を包み込むと、セレスティーヌさんの長い睫毛には雫がのっていた。それが夜露のようで美しかった。

わたしの憧れのプリマドンナ、セレスティーヌさん。今日、

オペラ・コミック座に行ったのですが、貴方のことを良かったと言っている人もいました。

……セレスティーヌさん、

まっすぐにセレスティーヌさんの目を見て、感情をなぞりながら言葉をなぞった。

どうか、幸せになってください

そう言うと、セレスティーヌはとうとう声をあげて泣き始めてしまった。

わたしはそっと背中を撫でて、彼女の想いを受け止めた。

本当は、死にたくなかったの……。

ガラスを割った瞬間、後悔した……まだやりたいこと、伝えきれなかったこと、たくさんあった……ッ

そうです、よね

私、今まで本気で愛されたことがなかった……アベルがアベルがって言ってたけど、あれは当て付けもあったの。

オペラの頂点に立って、舞い上がって、貴族に買われて……でも愛人としてで、すぐに捨てられた。

ショックのあまり、声も上手くでなくなった。身を売っても、私はずっと遊び相手としてで、形骸化した愛しかなかったの

愛に飢えていたセレスティーヌさん。わたしと似ている部分が沢山あった。

わたしも、もしかしたら同じ人生をたどっていたかもしれない。そう思うと、どうしても他人事のように思えなかった。セレスティーヌさんに限らず、どんな人でも自分が成り得た立場なのだ。

ありがとう、アリシア……。

わたし、やっと幸せになれた。

貴方の無償の愛が、温かくて仕方ないの

自分が素でいた時、本当に愛してくれる人はごく僅かだ。

なにかの演技や技術で脚光を浴び、さも万人に愛されているかのように錯覚してしまっても、結局はそれは泡沫の夢のようなもの。

セレスティーヌさんを愛する人はここにいるのだと、伝えれて本当に良かった。勇気を振り絞って言葉にして良かったと思えた。

それからわたしは、セレスティーヌさんに求められて小声で歌を口ずさんだ。

3年前、セレスティーヌさんが舞台で歌った『恋は野の鳥』だ。彼女は満足したように微笑み、3年前よりも柔らかい表情をしていた。

わたしは大したことをしていない。それこそ、セレスティーヌさんが3年前に言ってくれた救いの言葉をお返ししただけだ。人が人を思いやってかけた言葉は、こうやって違う形で声主の元へ帰ってくるものなのだろう。『恋は野の鳥』だ。彼女は満足したように微笑み、3年前よりも柔らかい表情をしていた。

月が光り始めた頃、扉を出ると腕を組んで壁にもたれかかるアベルがいた。てっきり、もう帰ってしまったと思っていたわたしは驚愕した。

アベルはこちらを一瞥すると、さっさと先をきって歩き出す。爛々と光り輝くパリの街道の中、必死に彼の背中を追いかけた。

ま、待ってよアベル!

何も言わないアベル。もしかして、セレスティーヌさんと和解したことが気に食わなかったのかもしれない。それでも、あの心からの会話は後悔していなかった。

アベルがやっと立ち止まった先は、なんとニナの花売り場であった。もう夜中なのに、まだ荷車を置いているのは珍しい。ニナはわたしたちに気づくと、無邪気な笑顔で手を振ってくれた。

アリシア、アベル! 待ちくたびれたわ

悪いな、ニナ。こいつが長話に耽ってたから、約束の時間をとうに過ぎちまった

こいつ、とわたしを指差すアベル。その様子を見て、ニナは上品にクスクスと肩を震わせて笑った。

約束? ど、どういうこと?

そう尋ねると、二人は顔を見合わせて悪戯っ子のように笑った。

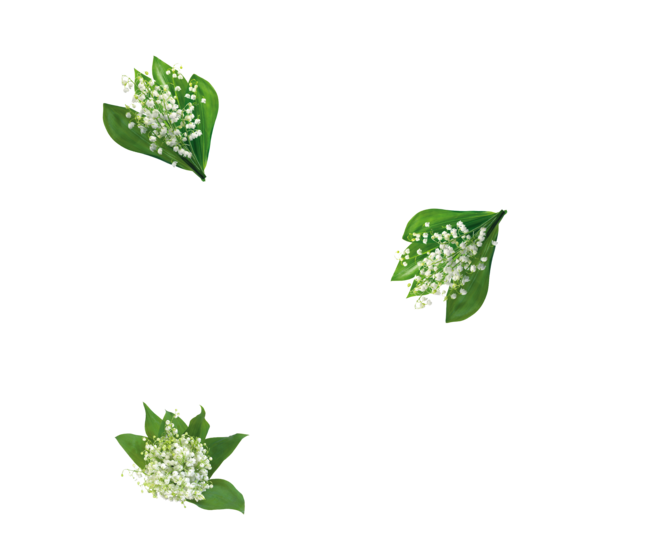

ニナは荷車の布を勢いよくはぎ取る。するとそこには、沢山の鈴蘭の花が乗っていた。

瞠目(どうもく)していると、ニナとアベルは鈴蘭を腕いっぱい抱えると、それを夜空目掛けて投げた。フラワーシャワーのごとく、鈴蘭がわたしの頭に落ちてくる。

え、これは……!?

ふふ、アリシア。貴方、今日自分の誕生日ってこと、忘れてない?

あ……

日付感覚を失っていたわたしは、今更思い出す。

5月1日、それはわたしの誕生日だ。それと同時に、フランスでは『鈴蘭の日』と呼ばれていて、愛する人や御世話になっている人に鈴蘭を贈る日でもあるのだ。

アベルにね、アリシアの誕生日が近いって教えたら、名案を持ち込んでくれたの

アベルは荷車に残っていた鈴蘭を一輪手にとり、わたしの髪にそれをさした。

案外、悪くないだろ

ぶっきらぼうな態度なのに、その優しさがとても嬉しかった。生まれてこの方、鈴蘭の日と被っているのに鈴蘭の花をもらったことがなかったわたしは、これ以上にない誕生日プレゼントだった。

ありがとう、二人とも……。最高の、プレゼントです……

うつむいていると、鈴蘭の花びらに泪が落ちていった。ニナはおどおどしながらハンカチを渡してくれ、アベルは呆れたように肩を上げると、お手上げ状態だと言いたげに手を上げた。

俺は先に帰ってる。ニナ、あとは頼む

任せてちょうだい。

ん? ああ、アベルはね、どうやらアリシアの泣き顔を見ていられないんだと思うの

ニナは愉しそうに微笑みながらそう言うと、わたしの肩を撫でてくれた。

今日は泣く人を慰めたり、逆に自分が泣いて慰められたりと、忙しい誕生日でもあったと思う。それでも、この濃淡のある日々の出来事がまた、愛おしくて仕方なかった。

同刻頃、アリシアの住まう屋根裏部屋には招かれざる先客がいた。

アリシアの大切にしていそうなもの……ああ、もう、本当にゴミのようなものしかないわね。つまんない

エリゼは近くにあったアリシアの古書を蹴ると、抜けたページがバラバラと床にまける。

そこには、オペラの歌詞が書かれていた。エリゼは目を丸くさせ、震える手でそれを拾った。

あ、あいつ……まだ、歌うことを諦めていないの……!?

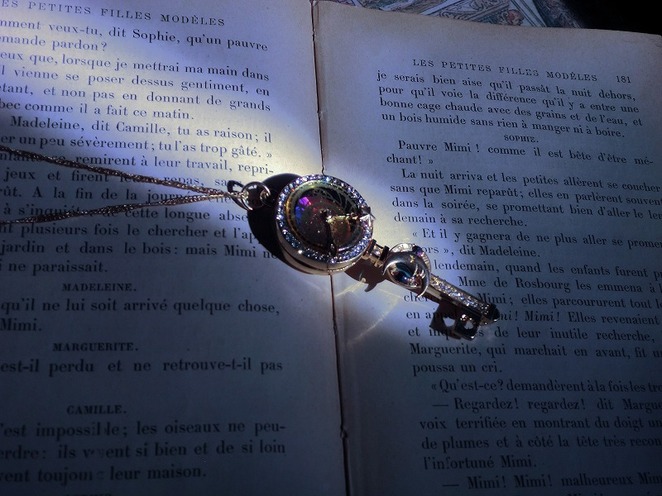

窓からさしこむ月光に映る歌詞、そして散乱したページの隙間から、キラリと光るなにかを見つけたエリゼはそれも拾う。

それは、所謂『セレナーデの鍵』であった。いつも肌身離さず身に着けているアリシアだが、今日に限って運悪く忘れていたのだ。

なにこれ、綺麗な鍵……。あいつには勿体無いわ。あたしがつけてあげようっと

そう言って鍵に触れた瞬間、バチッと爪から体の末端にまで痛みが走る。

いたっ……な、なに!?

その鍵は持ち主を選ぶんだ。分かったか、忌々しい盗人さんよ

誰もいないと思っていたエリゼは心臓が跳びはねる。勢いよく振り返ると、扉の前に人影が見えた。暗いせいで姿が見えず、しかもアリシアではないようで、恐怖感が募る。

だ、誰よ!

それはこちらのセリフだ。名乗らないと、ずっと盗人って呼ぶぞ

……エリゼよ。ぬ、盗人じゃないんだから。姉の部屋に入って、なにが悪いの?

ほう……都合の悪い時にはアリシアのこと、姉呼ばわりするんだ

カッと血が昇ったエリゼは、ずけずけと心を抉ってくる人物の元へ歩み寄り、手をあげた。――が、みすみす殴られるわけにはいかないアベルもまた歩み寄り、その振り上げられた手を掴んだ。

性悪女が。本当にお前、アリシアと双子なのか? 似てなさすぎ。その血を絞りとって確かめてぇな

エリゼは、月の光に映ったアベルの顔を見た瞬間、息を飲んだ。

今まで見たことのないほど美しい顔、そしてそれに似合わぬ、罵詈雑言。月の魔力によるものではない、アベルの魅力とやらにやられたエリゼは、瞳を揺らした。

え、あ……貴方は、誰?

借りてきた猫のような声に、アベルはおえっと吐く真似をした。

お前に教える義理はないね

で、でもあたしは名乗ったわよ! も、もしかして――アリシアの恋人?

まだアベルが人形だと気づいていないエリゼは、恐る恐るそう尋ねる。

そうだ、これは都合が良い。そう思ったアベルは含み笑いをして、こう言った。

――そうだ、と言ったら?

雷に打たれたようなエリゼの顔を見て、アベルは心のなかで大爆笑した。

アベルはエリゼの表情からどんな感情を抱いているか、手に取るように分かってしまう。だからこの一言がどれほど痛恨の一撃になるのか分かっていたのだ。

……奪ってやるわ、あいつから!

いや、助けてあげるわ、貴方をね。

貴方は騙されているのよ!

あいつは……あいつは、いるだけで不幸せにしてしまうの

エリゼは狡猾な蛇のごとく、ギラリと瞳を光らせた。

自分の夢以外なら、欲しいと思ったものを全て手に入れてきたエリゼ。彼女は洗練された役者の振る舞いを披露した。

今回の役の設定は、「双子の姉、アリシアに自由を奪われた哀れな妹」だった――。

アリシアたんとアベルのデートにドキドキしつつ、鈴蘭シャワーという乙女チックなことをしてくれるアベルに、アリシアに対する気持ちが見えた気がしました…!

そしてとうとう邂逅したアベルとエリゼ。アリシアたんとエリゼの間の溝がまた深まりそうですね。

アベルくんの誕生日の祝い方にキュンキュンです!

トキメキをありがとうございます!

エリゼちゃんとアベルくんが出会いこれからさらに関わっていくのかと思うとさらに楽しみです!

憧れのセレスティーヌさんとちゃんと話ができてよかったですね!アリシアちゃん!(*^o^*)

アベルとエリゼの初対面…。やはり双子なのか、好みも似るんですね!きっと、他は譲ってもアベルだけはアリシアは譲らない!って気持ちで頑張ってほしいです!

また感想投稿させて下さい。楽しみです!

アリシアとアベルのデートからの誕生日祝いの仕方に胸がキュンとしました!

セレスティーヌさんとも話し合いが出来て良かったし、エリゼとアベルが出会った後のアリシアとエリゼの関係が気になります……!

続きを楽しみに待ってます!

ツイッターで回ってきたので読んでみたら 一気に読んでしまいました。

アリシアのうぶな所とアベルの老獪なのに純粋な?組み合わせが可愛らしい!

これからも楽しませていただきます!

セレスティーヌの心が少しでも救われて良かったです。誕生日のやり取りは可愛らしくてニヤリとしてしまいました。

エリゼがこの後、どのように気持ちをぶつけていくのが、どんな風に自分と折り合いをつけていくのか、とても気になります。

続きを楽しみにしています。