人は常に孤独と闘わなくてはならない。

そしてわたしは、お人形らしくしなくてはならない。

わたしがそのことに気づいたのは、9歳の時だった。

人は常に孤独と闘わなくてはならない。

そしてわたしは、お人形らしくしなくてはならない。

わたしがそのことに気づいたのは、9歳の時だった。

ま……けた?

震える声で問うと、

そう、フランスは負けたのよ

とおばあちゃんはしゃがれた声でいうと、わたしにではなく、自前の人形に縋り付いて泣いてしまった。おんおんと泣き喚くおばあちゃんを見て、泣きたいのはこちらのほうだと思わないわけがなかった。けれども、おばあちゃんの前で泣いてしまうと、

お人形らしくしていないさい

と叱られ、暴力を振るわれてしまう。痛いのが嫌いなわたしは言葉通り、お人形らしく無表情で見つめるほかなかった。今日も今日とて、おばあちゃんのお気に入り第2号である人形カインの横に佇んで、狂気に満ち溢れるおばあちゃんを鑑賞する。

おおう、シャルル

フランスが負けてしまった!

ナポレオン様の御栄光がなくなってからは衰退するのみじゃ!

それでもおばあちゃんは、人形のふりをするわたしよりも全く動かないヴィスクドールのシャルルがたいそう可愛いようだ。

シャルルは死人のような目をしているし、もちろんのこと瞬きはしない。ぞくりとするような曇空のような目に、廃棄物のように黒い髪は、とんでもないグロテスクな芸術品で、どこがいいのかわたしには到底わからない美の境地であった。それでも、おばあちゃんは人形を愛していた。

いつもそう……。わたしは居ても居なくても同じ。人形師のおばあちゃんは血の通う人間よりも、陶器でできた人形を愛している。これが、日常風景だけど。

1871年。普仏戦争でフランスがプロイセン(※ドイツ)に敗北すると、生まれ故郷であるコルマールはプロイセン領となってしまった。

コルマールは中世の街並みをのこした美しい古都だといわれている。

イタリアのヴェネツィアに似ているからか、わたしの住んでいる地区は『プチ・ヴェニス』とよばれる。

出窓から顔をのぞけば、真下に流れる小川や、風と踊る花々の色鮮やかさに人々は感嘆するらしい。

わたしは、なにも感じないけど。

結局、若者を中心としてこのコルマールがプロイセン色に染まる前にパリへ移動することになった。

きっかけは、パリへ繋がる東部鉄道が切り離されることが決定されたからあった。完全にプロイセン領となる前に脱出する算段だと聞いたが、当時のわたしはよく分からずに大人のいうことを鵜呑みにするほかなかったわけだ。

目から水が出るのはなぜ?

コルマールで過ごす最後の日、小川のほとりで過ごした。川のせせらぎが遠く聞こえてしまう。

ぼうっと暗い水底を眺めていると、深緑色の水面に映る顔が揺れる。目からこぼれる水のせいだった。

これが涙だなんて、信じたくない。だってわたしは「お人形」なのだから。

水底を見つめていたはずが、自分の深淵を覗いているように思え、吐き気がした。

思い返してみれば、わたしはいつも独りだった。お父さんはわたしが生まれる前に戦死して、お母さんはわたしが5歳の時にデザイナーの仕事でパリへ行ってしまった。双子の妹、エリゼを連れて。

もうエリゼの顔ははっきりと覚えていなかったけど、わたしと違って可愛くて、誰からも愛される子だったことは記憶の片隅にある。確か、

行かないで!

ってすがりついたけど、鬱陶しそうに二人から振り払われたっけ。

――わたしは誰からも愛されないんだ。振り払われたその時、わたしと同じく残されたおばあちゃんが人形にのめりこむ背中を見て悟ってしまったっけ。

水面に映る歪んだ顔の自分が嫌いになり、右手で水面を叩いた。

かえってきた水しぶきが顔にかかり、その冷たさだけで生きている感覚を味わう。

アリシア、だいじょうぶ

もともとアリシアはひとりでしょ

口に出すときは、自分のことを名前で話す。こうやって自分を自分だと感じないようにしたほうが、心が痛まないと知ったからだった。

どうせ独りなのだから、強く生きる。そう決心し、着古した藍色のエプロンドレスの裾をつまんで立ち上がった。

それから7年の年月が経ち、わたしは精神的に強くなったものの失うものが多かった。わたしが所有するもので大切なものは何ひとつないから、もういいのだけども。

あんた、気持ち悪いのよ!

聞き慣れたセリフを吐かれ、セーヌ川へ落とされる。バシャンという音が聞こえる前に、冷たい水が耳に侵入してきた。全身、針で刺されるような感覚に陥り、刻が止まったように思える。

――なんて理不尽な。

なんで「気持ち悪い」と言われなければならないのか。

……まあ、いいや。考えたって何も解決しないもの。

ぷはっと水面から顔を上げた時には、既に意地の悪い女子の軍団は、小生意気な笑い声を響かせながら橋を渡っていた。その中に、実の妹であるエリゼが混ざっていたりする。

あんたなんか、あそこのモルグに並べられてしまえばいいのよ!

妹であるエリゼの言葉に少々目を見開いてしまった。

モルグ、つまりは死体公示所のことであるが、あそこに並べられるのはせめてあと50年した後がいいものだ。

セーヌ川沿いにあるモルグには自殺者が多く、ほぼ裸の状態でガラス越しに置かれるため、見世物となってしまう。……やっぱり、土の中で眠りたいものだわ。

……大丈夫、いつものことよ

口端を上げながらそう言い聞かせた。そうよ、いつものことじゃない。これ以上に酷いことも、良いことも起こりはしないわ。

彼女たちの支離滅裂とした罵詈雑言はただの雑音だと思えばいい、それだけの話。

それにしても、昔から何かと水にご縁があるわね

川から這い出て、自分の小汚い服をまるで雑巾を絞るように捻る。ああ、せっかく二着しか与えられていないのに……と内心ごちりながら眉間に皺を寄せる。残念なことに、現在わたしはパリ住まいではあるものの、一般に『パリジェンヌ』と呼ばれる妖精たちとはかけ離れた存在であった。

腰まで伸びてしまった、癖のついた銀髪――それはまるで煙突の中の灰のよう。

妹のおさがりの服――それはまるで物乞いが着る服のよう。他の服は全て妹に取り上げられてしまった。

大切な学校の本――それは先程、意地悪な女の子のせいで水を吸い、老化してしまった。

まるで、日陰の隅にいるネズミのようね。

いやいや、いつものこと

頬をぱちんと叩きながら、被害者意識を心の中から払い出す。昔、"あの人"が言ってくれた言葉を暗誦して自分を励ますほかなかった。

『本物の幸せは、自分の気持ち次第で作れる』

"あの人"は、パリへ来て絶望していたわたしに一筋の光を与えてくれた。オペラ・コミック座で歌い、踊る"あの人"は人間でもなく、人形でもない、独特の美しさを放っていたっけ。

もし、わたしもあのような舞台にたてたなら……そんな叶いもしない夢を見せてくれたのだ。

うんうんと頷きつつ、ダブダブになった本が入ったカバンを抱きかかえた。

薄暗い夕闇の中、走る。地平線のその先が崖だとしてもお構いなしといった勢いで、足の裏に走る痛みはもう麻痺していた。それはもう、他の人が眉をひそめて見てきても気にならない。

そのままセーヌ川の右岸の道を通り抜ける。右岸は左岸と違い、ブルジョワ風の豪奢な建物が軒並みになっており、わたしのような一般人以下のような人間が来る場所ではない気がする。

しかし致し方ない。わたしにはあそこが、あの店が心の救いなのだから。

ボンソワール(こんばんは)

辿り着いた店のショーケース越しに囁く。そんなわたしはさぞかし変人だろう、ということはもちろんわかっている。

けれどもわたしには、この店が――いや、彼が心の救いなのだ。

まだ、いてくれたのね

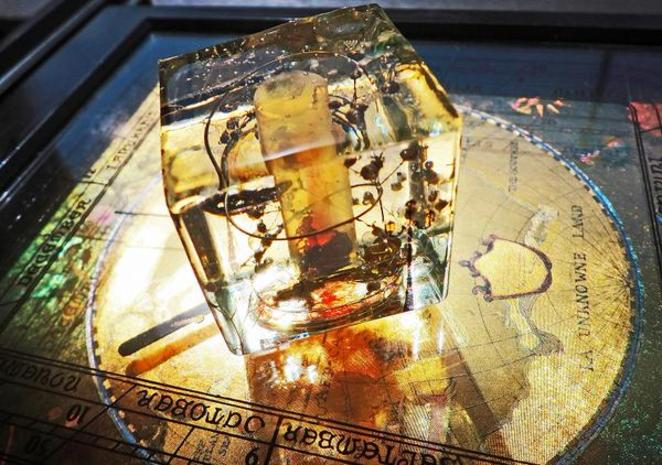

透けるような陶磁器の肌、そして日没前の陽光のような輝かんばかりの金髪、そして青空のような大きな瞳。それらが印象的な彼は――。

『アベル』

タグに記されていた名前を、奥歯を噛みながら呟く。もちろん、彼からは返答はない。

なぜなら彼は血の通わない、冷たいビスクドールなのだから――。