眠いわけではないのだ。

ただ、どう時間を潰せばいいかわからないから、机に突っ伏して目を閉じてるだけなのだ。

楽しそうなクラスメイトの雑談が耳の中に飛び込んでくる。

楽しいはずの休み時間を、みんなはちゃんと楽しく過ごしている。

一旦机にうつぶせてしまうと、チャイムが鳴るまで動けなくなる。

目を閉じた暗闇状態で、なんの刺激も与えられない苦痛。

変わりたい。

充実した日々を過ごしたい。

誰かと普通に遊びたい。

あわよくば、彼女が欲しい。

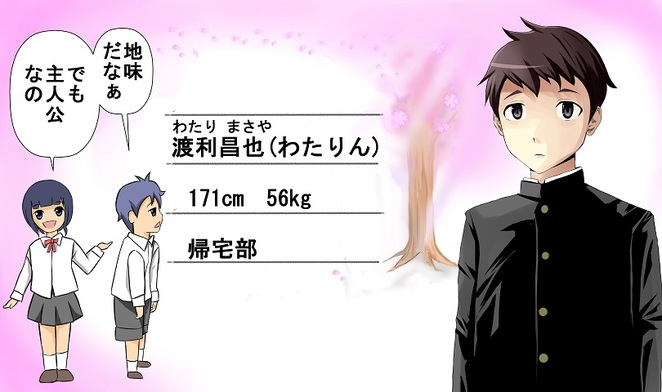

僕はいわゆる、ボッチというやつだった。

それが数日前までの僕である。