気がついた時―私が私であると自我に目覚めてから―には、既に私は“そこ”にいた。

気がついた時―私が私であると自我に目覚めてから―には、既に私は“そこ”にいた。

尖った細かな砂で覆われた柔らかく白い地、辺りは暗闇と静寂に包まれていた。

真っ暗闇の向こう側に、大きな青き星―地球―が浮かんでいた。

後々で知ったことだが、私が居る場所は地球で暮らす者から“月”と呼ばれていた。青き星が地球というのも知った。

私はこの場所で独りだったが、寂しくは無かった。

月は私であり、私は月である。

と、何となく理解していたからだ。

それに独りだということが普通のことだと思っていたし、寂しいという感情は、まだこの時は無かったのだ。

私は地球を眺めながら、長い時を過ごしていた。

地球は、まるでもう一人の自分を見ているようで、心に安らぎを感じることができた。

地球の地表が移動したり新しい大地が誕生したりと、変わっていく地球を観るのが楽しかったし、地球の表面を浮かぶ雲の形や流れを追うのも面白かった。

年月が経つにつれて、少しずつ青い地球から離れていき遠ざかっていった。

そして、私の姿も少しずつ変わっていった。

当初は地球の全体を手の平で覆い隠せられなかったのに、今では親指だけでも覆い隠せるまでになっていた。

時たま隕石などの刺激のある来訪があった。

その隕石の中には、形が異質なのも有り、それは月面を徘徊し回っていた。

その時は、あまり気に留めず月での生活を月並みに過ごしていた。

だが、ある日。隕石の衝突よりも衝撃的な出来事が起きた。

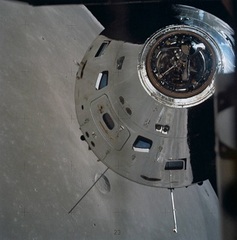

今まで飛来していた隕石とは形が違った飛来物が月に降り立ったのだ。

その飛来物の中から、透明なヘルメットをかぶり、白く厚い服を纏った者達が出てきた。彼らは飛び跳ねたり、旗を立てたりとして、はしゃいでいた。

彼らは人間だった。

人間が地球から月にやってきたのだった。

彼らは、そこら中に転がっている石を拾うと、飛来物に乗って再び地球へと飛んでいった。

あれは……一体?

私は、その光景をただ眺めるだけだった。

短い時間の出来事だったが、非常に心に残る出来事だった。

それから人間は何度も月に訪れた。

人間は、月に色んなものを持ち込み、足跡と共に残していった。私は、人間が残していった機械の残骸や探査機、ビークル(月面車)を触ったりもした。

やがて人間に、そして彼らが暮らす地球に、興味を抱くようになっていた。

人間の来訪を待ち望み、彼らは何度もやってきた。

しかし六度目の来訪以降、やって来なくなったのだ。

時折、彼らが乗ってきた飛来物に似た物が月の周りを旋回したり、落下してきたりしたが……人間たちが月に降り立つことは無かった。

いつしか地球に……人間に、思いを寄せるようになった。

人間との出逢いによって自分に意思が生まれ、同時に感情も生まれていたのだろう。

人間を待つ私は、寂しかったのだ……。

そこで私は、人間が月に来てくれないのなら、いっそ自分が地球に行こうと。

『あの地球に行ってみたい』

そう望んだ。

そして私は、その望みを叶えることが出来た。

太陽の光で月が姿を消す―新月―の時のだけ、私は地球に降り立つことが出来たのだ。

特別な存在で、特別な力を持つ者のことを、人間たちはこう評するのだろう――――

『神』と――――

地球に降り立った私は、様々な場所を巡り回った。

地球は、とても素晴らしいところだった。

大きな海。吹き抜ける風。そして沢山の人間がいた。

私の知らない―月には無い―世界が広がっていて、命に溢れていた。

それらは眩しく、命があるのは自分だけの月にとって羨ましいことだった。

だから私は……月である私は、何度も何度も地球に降り立った。

そして、あの日。

地球に流星が降り注いだ日。

その時に『私』と『地球』の運命を変える、ある人間と出逢った。

“アラン・ブラウン”と――――