1 先輩の秘密

1 先輩の秘密

先輩は私を抱き締めて、好きかと訊いた。

混乱の中、私は好きだったから、素直に好きですと答えた。

最近、とある先輩が心配でしかたがない。

その先輩は、屋上からよく私達を見下ろしていた。

柵の向こうから、じっと。

神様気取りと笑う人もいたし、ミステリアスだと騒ぐ人もいた。

最初は、あるとき突然柵を越えて落ちてしまうのではないかと心配している人が大半だった。

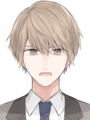

新学期の転校生というだけでも目立つのに、光先輩はとても目立つ容姿をしていたから、よけい騒がれたのかもしれない。

髪の毛も、目も、明るい茶色だ。肌も白くて、どこか神秘的なムードを持っている。

私は数回すれ違ったことしかなかったけれど、それでも、目立つ先輩として記憶にきちんと残っていた。

雨の音と書いてあまね、という名字まで噂で知っていた。

同じ教室にあまね、という女性の先輩がいるから、光と皆に呼ばれていることも。

光先輩、自殺しそうって!

そんな噂にたいして、本人はいたって冷静に、そんなことはない、俺はただ高いところが好きなだけ、と周りに説明したそうだ。

あまりに冷静に諭されたものだから、聞いた人は拍子抜けしたという。

その結果、先生も光先輩の同級生も、三年生の先輩方も私のような後輩も、光先輩のあの行動は『趣味』の一貫であると納得することとなった。

怖い噂の消えた、五月の始め頃。

光先輩の趣味について、いまだに心配していたのは私だけかもしれない。

部活動に入っていない人達が、校門をくぐる時間帯。

学校から出る直前、多くの人は光先輩を見上げていた。時計を見るように、ちらっと見て、帰るのだ。

私もその中の一人だったけれど、皆、光先輩の表情なんてこれっぽっちも見ていないんじゃないかな、と思っていた。

私、目がいいんだ。

あの先輩の表情、ここからでもよく見える

言ったら、隣にいた友達はへえ、と適当な返事をくれた。

彼女は、光先輩を見上げることもしない。

そんなことより、長い髪の毛の枝毛が気になってしかたないようで、髪の先をずっといじっている。

光先輩は、いつも眉間にシワを寄せて、私達を見ているんだ

このことは、友達にはだまっておいた。

屋上から、私達を険しい表情で見下ろしている、光先輩。

何か、きっとある。

心配事か、不安なことか、何かが。

ふっと、私の中にあるひとつの考えが浮かぶ。

光先輩を放っておいて、趣味だと信じて、そのタイミングを見計らって、もし、あそこから本当に落ちるようなことがあったら?

強い風が吹いた。

光先輩が、その風に吹かれてぐらりと揺れた。

高い場所は、ここよりさらに強い風が吹いているのかもしれない。

きゃあ、と誰かが叫ぶ。

光先輩は、その声に向かって大丈夫だよ、と答えるように手を降っていた。

怖い、危ないね、と誰かが言った。

あのままもし、落ちていたら?

……やっぱり、心配

え? と友達が聞き返してくれたときにはもう、私は走り始めていた。

私ではどうにもできないかもしれないけれど、それでも、いつか先輩が落っこちて、後悔をするのはいやだった。

自分のため?

自己満足、という言葉が頭をかすめる。

いやいや、それでも、人の命がかかっているのだから。

戸惑っている場合ではない。

ごめん、先に帰ってて!

友達が、どうしたのよ、はるかぁ、と叫んでいる。

その声が遠ざかっていく。

猪突猛進。よく言われる。

心配性なのかもしれない。

それでも、沸き上がったこの思いを、止めることはできなかった。

部活動のために学校に残っている生徒達にぶつかりそうになる。

廊下を走るなと怒鳴る先生の声を置き去りにする。

校内放送で誰かが呼び出されているが、内容なんて頭に入ってくるはずもない。

階段を二段飛ばしで駆け上がる。

屋上までが遠すぎる。

ぜいぜいとあがる息に苛立ちを覚える。

もっと体力をつけていれば!

どうして、一人ぼっちだとわかる人を、私も含めて、みんな放っておいたんだろう。

先輩!

やっと到着した屋上のドアを開けて、叫んだ。

光先輩!

いない。光先輩がいない。

先輩……!

私は、光先輩が先程まで立っていた場所に駆けていった。

もし、もし、先輩が――

柵はあるけれど、こんなのすぐに乗り越えられる。

私は柵にしがみついて、下を見た。

でも、真下を見ることはできない。

人はあつまっていなかったけれど、でも、人が少なくなってから落っこちていたら――。

何も考えずに、私は柵をのぼっていた。

冷静に考えれば、光先輩の姿を真上から確認したとして、だからどうするのだという話だけれど、そのときは混乱していて、うまく思考がまわっていなかった。

うまく思考がまわっていなかったから、風が強い日だということも忘れていた。

柵の一番上に右足をかけたそのとき、強い風が、吹いた。

体がぐらりと揺れた。危ない、と下から声がした。

声のした方に視線をやって、ほっとする。

光先輩は、落っこちてなんていなかった。

さてと。

今度は私が落っこちそうだ。

光先輩の安否がわかった瞬間、押し寄せてきたのは焦りだった。

私は今、前にぐらりと揺れている。

このままだと、落っこちるのでは?

びゅん、と音が聞こえるほどの大きな風が、追い討ちをかけるように吹いて、私の背中を押した。

変に、冷静だった。

だめだ。

落ちる……!

怖くて、目をつむってしまった。

もうだめだと思った、そのとき、何かに背中を捕まれた。

そのまま後ろにひっぱられ、空を仰ぐ。

きれいな夕焼けが広がっていた。

わあ――

ひっかけていた右足の裏を、誰かが押した気がした。

風だとしたら、ずいぶんとお人好しな風だ。

勘違いして落っこちそうな私を、助けてくれるのだから。

わあ……じゃないよ!

誰かが叫んだ。男の人の声だ。

背中をひっぱられ、その後に右足の裏を押された私は、猫のようにくるりと回転する。

回転して、落ちていく私を、受け止めようと手を伸ばしている人物がいた。

さっきの声の主だろう。

光先輩――!

光先輩が近づいてくる。

いや、違う。私が落っこちる。

先輩の方へ、重力に逆らわずに。スローモーションのように、回りの動きがゆっくりになりながら、私は先輩を見つめて、思う。

無事でよかった、そして――どこに隠れていたんだろう。

って、そんな場合じゃなくて!

危ない!

反射的に、目をつむる。

直後、私は先輩に思いきり激突した。

わっ

先輩はふらふらと二三歩後退したけれど、落ちてくる私をなんとか受け止めてくれた。

私の足が、屋上につく。

ほっとする。

心臓がばくばく言っているなあと思ったら、先輩の心臓の音だった。

先輩の心臓の音だった?

お、わあー!

叫ぶ私。

先輩に抱き締められている私。

さすがに冷静ではいられない。

屋上から落ちそうになったときは冷静だったのに。

落ち着いて! 落ち着いて!

お、わ、わ

落ち着けるわけない。こんな状況で。

あのね、聞いて。

死ぬもんじゃないよ、俺だって長く生きているわけじゃないし、何も知らないけれど、でも、生きていたら面白いことや妙なことがあるんじゃないかって思うときは、あるよ

先輩が何かを言っていらっしゃる。

盛大に勘違いしていることがわかるけれど、男性に抱き締められたことない私は、混乱のあまり返事をすることもできない。

ああ、そうだよね……そんなきれいごとって思うよね

何かに納得している先輩。

ちょっとまって、私は何も言っていない!

猪突猛進で心配性。

先輩も、私と一緒なのかもしれない。

そして、すこしそそっかしいな、と思う。

クールな外見とは裏腹に。

猫は好き?

抱き締められながら、突然の質問に、すこし冷静になる。

――好きです

冷静に答える。

……口は固い?

……何の話?

ますます冷静になった、そのとき。

ぐっと先輩の手に力が入る、ということは私はますます抱き締められ、もう、あっというまに再度混乱する。

あ、はい、秘密は守るのが、大切です!

うん……そうだよね。――大丈夫だよね

だから何が!

訊く前に、さらに強く抱き締められて、息もできないくらいで、もう、もう、無理無理無理!

先輩! 先輩、先輩!

離れようと思っても離れられない、離れようと力をいれるとますます離してくれない、なんで!

どうして!

ちょっと、離さないよ。

また落ちようとするでしょ

落ちませんって!

信じない

わ、わかりました!

言って、何がわかったのかよくわからなくて、もう、とにかく大混乱だ。

とりあえず私の体の力を抜くと、先輩も少し力を抜いてくれたが、抱き締められっぱなし。

もう、これは抱き締めているのではなく、保護されてるのだと思うことにする。

されるがまま。

よし、決めた

……何をでしょう

信じるよ

何をですか!

君をだよ

先輩は、静かに私を抱き締める手を緩めてくれた。

やっと保護からの解放――と思ったら、頭の後ろに手をやられる。

えっ?

見せてあげる

ち、近い!

先輩の長いまつげが静かに瞬いている!

私はその場で硬直してしまう。

一方先輩は、やけに落ち着いているようで、顔色ひとつ変えない。

すこしだけ、毎日が楽しくなると思うよ。

だから、死のうなんて思わないで

だからそんなこと思っていないですってば。

というか、見せてあげるって?

――その言葉は、先輩の視線のせいですべて飲み込んでしまった。

茶色の目が、夕日の光できれいに光っていた。

抱き締められているわけではないのに、息が、止まるかと思った。

先輩――

だから、違うんです。

死のうだなんて思っていないんです。

先輩がそう思っているんじゃないかって、心配になって、来たんです。

それを伝えるより前に、先輩は、ゆっくりと顔を寄せてきた。

スローモーション。

俯いて、またも反射で目をつむった。

こつん。

先輩の額が、私の額にぶつかった。

へ……?

静かに私から離れた先輩は、無表情で、口もとをへの字にして言った。

秘密だからね

そして、視線を足元へと落とした。

つられて、私も足元へと視線を落とすと――一匹の猫と、目があった。

……どこに隠れていたんだ?

黒い小さな猫が、私を見上げている。

……にゃんと……うそ、しんじられにゃい……

しゃべった。

しゃべった。猫がしゃべった。

にゃんと、って言った。

……にゃんと、ですと

とりあえず、反復。

光、正気じゃないよ

先輩の足元から声がして、目をやると、白いきれいな猫が、はあ、とためいきをついていた。

ためいきをつく、猫。

猫って、ためいきつくんだっけ。

正気だよ、言ってたろ、俺は心配してたの

だからって、猫見を分けるなんて

これぐらいしか方法が思いつかなかったんだよ

会話をしていらっしゃる。

何事?

晴華さん

足元の黒い猫に呼ばれた。

先輩の猫と比べて、ずいぶんちいさい。

ころころしている、毛玉みたい。

はい

とりあえず、返事。

小さな子猫ちゃんは、大きな目をますます大きくさせて、信じられないというような表情をして、私の足に両前足をちょこんと乗せてきた。

かわいい。

私が、見えているのですね!

夢のようにゃ気分です!

私も、夢を見ている気分です

なるほど、人は混乱すると極端に冷静になるか、極端にパニックになるか、なんだ、と感心する。

屋上から落ちそうになったときは前者、先輩に抱き締められたときは後者、そして、猫が話しかけてきているときは、前者。

……先輩

私の足をぺちぺちと叩きながら喜んでいる猫ちゃんから、視線をうつす。

そういえば、先輩もどこか、猫みたいだなあと思いながら。

どういうことでしょうか

君は、人についている猫が見えるようになったんだよ

……なるほど

え、納得できた?

いえ、まったく

――こうして、訳のわからないまま、私の楽しい猫まみれの生活は、幕をあけたのだった。